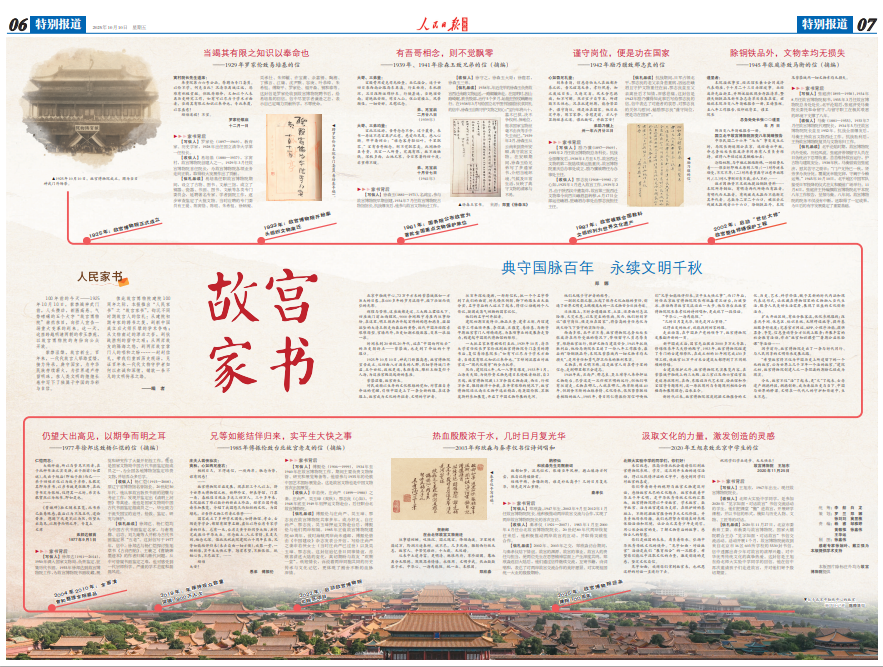

1925年10月10日,故宫博物院成立,图为当日神武门外场景。

聘罗家伦为本院专门委员(易培基手稿)。

徐森玉家书。

来源:郑重《徐森玉》

励乃骥的信。

秦孝仪手写诗稿。

位于北京中轴线中心的故宫。

新华社记者 陈晔华摄

100年前的今天——1925年10月10日,紫禁城神武门前,人头攒动,新匾高悬。气势磅礴的五个大字“故宫博物院”赫然在目,向世人宣告一场重大变革的到来。这一天,这座跨越明清两朝的帝王禁苑,以故宫博物院的身份向公众开放。

紫禁涅槃,故宫新生。百年来,一代代故宫人筚路蓝缕,接力传承,典守国宝,为中华民族存续薪火,为世界遗产存留明珠,在人类文明的煌煌长卷中写下了独属于中国的华彩与自信。

值此故宫博物院建院100周年之际,本报推出“人民家书”之“故宫家书”,钩沉不同时期故宫人的信札:从建院初期专家的聘书之复,到新中国成立后大师巨擘的学术争鸣;从文物南迁的漂泊之苦,到抗战胜利的留守之艰;从两岸故友的隔海之愁,到两岸故宫掌门人的唱和之盼⋯⋯一封封信札,带我们重回历史现场,见证百年来一代代文物守护者如何以赤诚和深情,铺就一条不凡的文明传承之路。

——编 者

1925年:故宫博物院正式成立

1933年:故宫博物院开始牵头组织文物南迁

1961年:国务院公布故宫为首批全国重点文物保护单位

1987年:故宫被联合国教科文组织列为世界文化遗产

2002年:启动“世纪大修”故宫整体修缮保护工程

2004至2010年:全面清查和整理全院藏品

2019年:年接待观众数量突破1900万人次

2022年:启动故宫博物院北院区项目

2025年:故宫博物院迎来建院100周年

当竭其有限之知识以奉命也

——1929年罗家伦致易培基的信

寅村院长先生道席:

奉贵院第六六号公函,辱聘为专门委员。以伦不学,何克当此?况清华离城辽远,恐难有积极贡献。但既荷雅命,又加以个人未离历史研究工作,如有可以尽力于学术方面者,当竭其有限之知识以奉命也,专此奉覆,以答盛意!

顺颂道祺!不宣。

罗家伦敬启

十二月一日

家书背后

【写信人】罗家伦(1897—1969),教育家、历史学家,1928年出任国立清华大学第一任校长。

【收信人】易培基(1880—1937),字寅村,故宫博物院创建人之一。1929年3月任故宫博物院首任院长,为故宫博物院各项业务走向正轨,取得较大发展作出了贡献。

【信札品读】易培基任职故宫博物院期间,设立了古物、图书、文献三馆,成立了铜器、瓷器、书画、图书、文献等各类专门委员会,延聘著名专家、学者到院工作,逐步审查鉴定了大批文物。当时应聘的专门委员有王禔、陈寅恪、陈垣、朱希祖、徐炳昶、吴承仕、朱师辙、许宝蘅、余嘉锡、陶湘、丁佛言、江庸、沈尹默、容庚、叶恭绰、朱希祖、傅斯平、罗家伦、福开森、钢和泰等。这封信是罗家伦收到故宫博物院聘书后,给易培基的回信。信中尽显学者谦逊之态,表示自己定竭力贡献所学,不辱使命。

有吾哥相念,则不觉飘零

——1939年、1941年徐森玉致兄弟的信(摘编)

大哥、三弟鉴:

宝股骨用爱克司光检查,业已接合,遂于廿四日乘西南公路局车离滇。行至曲靖,车机损坏,次日改附运绵纱车。行驶甚速,当晚宿安南,前晚抵安顺,昨日入山,住山前楼上。风景颇佳,一切安好,足慰记念。

弟、兄宝启

二月廿八日

(1939年)

大哥、三弟均鉴:

宝此次远游,吾哥念念不舍,过于曩昔。来书一再述不忍宝离沪之意,慈爱而见友,感入心腑。邓中斋词云:“谁念客身轻似叶,千里飘零。”宝有吾哥相念,则不觉飘零矣。此间物价虽奇贵,然宝一人所费,究属有限,故不致缺钱。深秋多雨,山地尤寒,今日寒暑约四十度,非重棉不暖。

弟、兄宝启

十月廿七日

(1941年)

家书背后

【写信人】徐森玉(1881—1971),名鸿宝,参与故宫博物院早期创建,1934年7月任故宫博物院古物馆馆长。抗战爆发后,他参与故宫文物南迁工作。

【收信人】徐守之,徐森玉大哥;徐鹿君,徐森玉三弟。

【信札品读】1938年,年近花甲的徐森玉负责故宫西迁南路文物运送,一路颠簸奔走。在昆明时,因山路崎岖,跌伤股部,治疗5个多月,始能拄拐杖蹒跚而行。在1938年3月写给国立北平图书馆副馆长袁同礼的信中,徐森玉自陈守护文物之初心:“宝行年将六十,墓木已拱,决不争权利、保地位,惟求国家宝物丝毫不由我等手中失去而已。”1939年2月,徐森玉从云南来到贵州安顺,典守故宫文物。在安顺期间,徐森玉给兄弟写了多通家书,介绍当地环境、气候及日常生活,反映了典守文物的清寒与不易。

谨守岗位,便是功在国家

——1942年励乃骥致那志良的信

心如吾兄礼鉴:

刻奉素简,惊悉老伯大人在故都弃养之讯,吾兄谊笃天亲,孝行夙着,加之废远日长,久违定省,风木含悲抱痛,知不可解。然亦宜少自节哀,所谓毁不灭性也。况在抗建时期,能含苦茹辛,谨守岗位,便是功在国家。他日北定中原,陈言家祭,告慰灵前,亦人子显扬继善之道。谨此致唁,并敬苫安!

弟励乃骥上

卅一年六月廿三日

家书背后

【写信人】励乃骥(1897—1969),1935年2月任故宫博物院总务科长。抗战全面爆发后,1938年1月至5月,故宫西迁文物的第二批陆续被运抵重庆,故宫博物院重庆总办事处成立,励乃骥被聘任为办事处主任。

【收信人】那志良(1908—1998),字心如,1925年1月进入故宫工作。1939年2月,由于陕西汉中遭轰炸,故宫第三批西迁文物奉令向四川峨眉县转移,6月17日全部运往峨眉,驻峨眉办事处由那志良担任主任。

【信札品读】抗战期间,日军占领北平,那志良的老父亲身患重病,因远在峨眉且守护文物重任在肩,那志良直至父亲离世后才知情,深感悲痛。这封信是1942年励乃骥得知此事后写给那志良的信。信中表达了对逝者的哀思、对那志良的关怀与慰问,勉励那志良“谨守岗位,便是功在国家”。

除铜铁品外,文物幸均无损失

——1945年张庭济致马衡的信(摘编)

谨呈者:

本院接收事宜,经沈馆长兼士会同庭济代表钧座,于十月二十三日办理竣事。业经庭济先后折呈,并附送接收现金存款清单,暨损失铜铁品及新书杂志清单目录各在案。兹编就本院历变八年简略报告一册,呈请鉴核。至八年工作报告,俟印就寄呈。谨呈院长

总务处处长张〇〇谨呈

年 月 日

附历变八年简略报告一册。

国立北平故宫博物院历变八年简略报告

中华民国二十六年“七七”事变发生之时,马院长衡适因公在京,迭经请示中枢,命总务处处长张庭济率同原有人员负责维持。兹将八年经过述其概略如左:

沦陷初期,与中枢之联络断绝,一时经费无着……惟当时即确立原则三项:(一)对外逆来顺受,不亢不卑,(二)对内着重典守注意开放陈列,(三)对人事则旧负不裁,去人不补。……

敌方因物资不足就地搜括铜铁资料……本院所存铜缸,有明清两代所铸而有款者,有明代而无款者,有残破或无款而不能断定其年代者。总数为二百二十六口,被征去之残破无款残者六十六口。除铜铁品外,本院及紫禁城内一切文物幸均无损失。

家书背后

【写信人】张庭济(1895—1958),1934年8月任故宫博物院秘书,1935年3月任故宫博物院总务处处长。北平沦陷后,张庭济受马衡院长委托奉命留守,与留守职工在极其艰恶的环境下支撑了八年。

【收信人】马衡(1881—1955),1933年7月任故宫博物院代理院长,1934年5月任故宫博物院院长直至1952年。抗战全面爆发后,马衡主持故宫文物西迁工作。抗战胜利后,主持故宫博物院复员与文物东归工作。

【信札品读】北平沦陷时期,故宫博物院内外受敌,历经风波。张庭济带领留守人员在日伪统治下忍辱负重,苦苦维持故宫运行,护古物与建筑安全。1938年秋,马衡曾致信张庭济,慰其苦守之艰辛:“门户支持已一秋,贤劳多为我分忧。覆巢犹幸能完卵,守阙于今赖运筹。”1945年10月10日,北平地区中国军队接受日军投降的仪式在太和殿前广场举行。11月8日,张庭济主持编撰故宫博物院北平本院八年工作报告,呈报马衡。八年间,故宫博物院的院务不仅没有中断,还取得了一定成果,为日后的有序发展奠定了重要基础。

仍望大出高见,以期争而明之耳

——1977年徐邦达致杨仁恺的信(摘编)

仁恺同志:

大稿拜读,所以与管见不同者,在于此种书法之实变换,出于颜前(如君说),或出于旭后(即始于颜)而已……弟于四帖亦仅以为近于彦修,未敢定其即为彦书,以彦书诚更狂蹶耳。在此等书定为张旭,仅得其一之时,弟实未敢贸然以为旭书,即如是也。

……

《曹娥碑》拙文随柬呈览,此书弟已数易观感,最后以为不及五代、遑论晋唐。想阁下或更不以为然,仍望大出高见,以期争而明之耳。专复上文席

弟邦达顿首

1977年9月1日

家书背后

【写信人】徐邦达(1911—2014),1950年调入国家文物局,负责鉴定、征集历代书画。1955年徐邦达到故宫博物院工作,为故宫博物院书画收藏、展览和研究作了大量开拓性工作。他也是国家文物局中国古代书画鉴定组成员之一,为全国各地博物馆鉴定珍贵文物,并培养众多后学。

【收信人】杨仁恺(1915—2008),原辽宁省博物馆名誉馆长。20世纪50年代,他从事故宫散佚书画的追缴与考证工作,发现并鉴定出《清明上河图》等真迹。他也是国家文物局中国古代书画鉴定组成员之一,毕生致力于流失国宝的追寻、抢救、鉴定、研究与保护。

【信札品读】徐邦达、杨仁恺均为中国古代书画鉴定名家,与谢稚柳、启功、刘九庵等人并称为古代书画鉴定界“五老”。这封信写于1977年,信中,徐邦达与杨仁恺探讨张旭草书《古诗四帖》、王羲之《曹娥碑墨迹本》的作者归属与断代问题,从中可管窥书画鉴定之难,也可感受到一代宗师科学、严谨的学术态度和磊磊风范。

兄等如能结伴归来,实平生大快之事

——1985年傅振伦致台北故宫老友的信(摘编)

庄夫人若侠妆次:

爽秋、心如两兄座右:

相别日久,不得通信,一峡两岸,驰念为劳,谅有同感!

⋯⋯

故宫博物院日益发展,现在职工千人以上,跻于世界大博物馆之林。新辟珍宝、钟表等馆,门票一角,春秋佳日观众多达三四万人。三十多年来,本院接收了难以数计的新出土珍品,经常应国外邀请参加展览,介绍了我国悠久而灿烂的文化,为国增光,亦吾侪文物工作者之荣誉……

国家成立了多种学术团体,如博物馆、考古、古陶瓷等学会,都留有理事名额,虚位以待台湾专家学者的归来。总有一天,台湾炎黄子孙同登大陆,共同完成振兴中华大业。怀念故土,人之常情,良友久别,缅念尤深。值此庆祝我院建院六十周年良辰,兄等如能结伴归来(来去自由一切方便),欢聚一堂,一倾积愫,实平生大快之事。翘首东望,不胜依依。纸短心长,不尽欲言。……

顺颂

大安!

愚弟 傅振伦

家书背后

【写信人】傅振伦(1906—1999),1934年至1940年在故宫博物院工作,期间主要负责文物保管、研究和展览筹备等。他曾参与1935年的伦敦中国艺术国际展览会,这是故宫文物也是中国文物首次出国展览。

【收信人】申若侠,庄尚严(1899—1980)之妻。庄尚严、吴玉璋(爽秋)、那志良(心如),于1948年底至1949年初押运文物赴台,后任职台北故宫博物院。

【信札品读】傅振伦与庄尚严、吴玉璋、那志良在故宫博物院共事多年,成为好友。自庄尚严、那志良、吴玉璋押运文物赴台后,傅振伦与他们两岸相隔。1985年正值故宫博物院建院60周年,彼时海峡两岸尚未通邮,傅振伦借由《中国建设》杂志发表公开信,写给庄尚严之妻申若侠女士(当时庄尚严已过世)以及吴玉璋、那志良。这封信追忆昔日同事情谊,亦欣喜讲述大陆的变化,真切期盼与故友“欢聚一堂”。纸短情长,诉说着两岸同胞共同的历史传承与文化记忆,更体现了割舍不断的血脉深情。

热血殷殷浓于水,几时日月复光华

——2003年郑欣淼与秦孝仪书信诗词唱和

贺新郎

在台北怀故宫文物南迁

往事堪回顾。叹陆沉、国之瑰宝,烽烟南渡。万里间关箱过万,黔洞川途秦树。说不尽,几多风雨。辗转西行欣无恙,故宫人、辛苦凭谁诉。十七载、无双谱。

从来中土遗存富。更明清、琳琅内府,萃珍瑶圃。蓦地离分无限憾,默默思牵情愫。永保用、文明步武。热血殷殷浓于水,中华心、一海焉能阻。统一业、本根固。

郑欣淼

鹊桥仙

和欣淼先生见贶新词

故都如梦,流光似水,张绪当年风柳。撼山填海亦何尝,犹自记倚楼搔首。

结绳中绝,余燔渐熄,谁是补天高手?几时日月复光华,须先是河山重绣。

秦孝仪

家书背后

【写信人】郑欣淼,1947年生,2002年9月至2012年1月任故宫博物院院长。他积极推动两岸故宫交流与合作,实现了两岸故宫博物院院长的首次互访。

【收信人】秦孝仪(1921—2007),1983年1月至2000年4月任台北故宫博物院院长。20世纪80年代两岸恢复往来后,他积极推动两岸故宫的互动,并取得突破性合作。

【信札品读】2002年、2003年之交,郑欣淼访台期间,与秦孝仪结下情谊。故宫的渊源、故宫的事业、故宫人的责任与担当,使两位先生在思想精神层面上产生深度共鸣。郑欣淼返回大陆后,他们通过信件继续交流,互寄书籍,诗词唱和,表达了对两岸故宫交流合作的美好愿景、对实现祖国统一大业的殷殷期盼。

汲取文化的力量,激发创造的灵感

——2020年王旭东致北京中学生的信

北师大实验中学的同学们,你们好!

来信收悉,很高兴借此机会邀请你们到故宫博物院参观、学习。这次别开生面的通信活动,得以从热情洋溢的文字中,感受到同学们对故宫的喜爱。

你们带着新奇的视野与故宫文物建筑对话,感悟故宫无尽的文化魅力。故宫承载着中华五千年文明,是中华优秀传统文化的汇聚地。故宫博物院将以平安故宫、学术故宫、数字故宫、活力故宫建设为支撑,在保护好的基础上,不断挖掘故宫蕴含的多元文化价值,并负责地传承传播。我们也将努力创造良好参观体验活动和环境,让公众尤其青少年走进它,用心体会故宫的美,了解文物背后的故事,感悟古人的智慧。

你们是祖国的未来,肩负着传承、弘扬中华优秀传统文化的使命。“见字如面·对话故宫”活动是我们“展育结合”的一次探索,希望你们能从中汲取文化的力量,激发创造的灵感,坚定文化自信。

见字如面,欢迎你们常到故宫来,也祝愿这样的对话一直进行下去。

祝同学们学业进步、天天快乐!

故宫博物院 王旭东

2020年11月25日

家书背后

【写信人】王旭东,1967年出生,现任故宫博物院院长。

【收信人】北师大实验中学同学,是参加2020年“见字如面·对话故宫”书信交流活动的学生。他们把课堂“搬”进故宫,开展研学课程,并以书信的形式,模拟与历史人物、文物、工匠等的对话。

【信札品读】2020年11月27日,北京市委教育工委、市教委与故宫博物院、国家大剧院联合主办“见字如面·对话故宫”书信交流活动。活动开展1个月,故宫博物院就收到来自北京市16区603所学校的5530封书信。信中透露出青少年对故宫的浓厚兴趣、对中华优秀传统文化的真挚热爱。这封信是王旭东给北师大实验中学同学的回信。他在信中再次邀请孩子们走进故宫,并对他们寄予殷切期望。

本版图片除标注外均为故宫博物院提供

《人民日报海外版》(2025年10月10日 第 07 版)