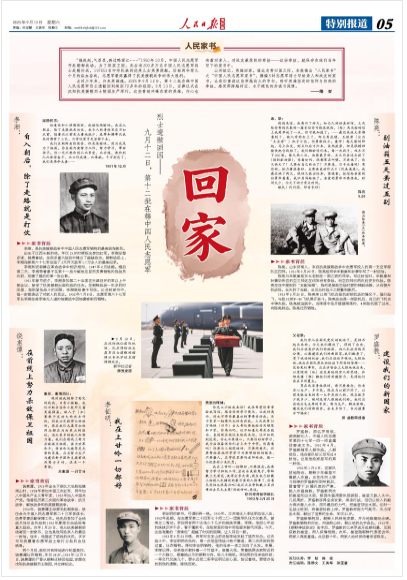

9月12日,在沈阳桃仙国际机场,礼兵将殓放志愿军烈士遗骸的棺椁从专机护送至棺椁摆放区。

新华社记者 潘昱龙摄

李湘

图为陈亮(左)和牟敦康。

饶惠谭

李征明

罗盛教

“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江……”1950年10月,中国人民志愿军开赴朝鲜战场。为了保家卫国,先后有200多万名中国人民志愿军将士赴朝作战,197653名中华民族的优秀儿女英勇捐躯。历经两年零九个月的浴血奋战,志愿军最终赢得了抗美援朝战争的伟大胜利。

去时少年身,归来英雄魂。2025年9月12日,第十二批在韩中国人民志愿军烈士遗骸回到阔别70多年的祖国;9月13日,安葬仪式在沈阳抗美援朝烈士陵园庄严举行。这些曾经冲锋在前的英雄,内心也有着对亲人、对战友最柔软的牵挂——这份牵挂,就保存在他们当年写下的家书中。

山河铭记,英雄回家。值此忠骨归国之际,本报推出“人民家书”之“中国人民志愿军家书”,摘编5封志愿军将士写给亲人和战友的家书。让我们重读这些穿越战火的字句,聆听英雄坚定的信仰与炽热的牵挂,感受那跨越时空、永不褪色的赤诚与深情。

——编 者

李湘:

自入朝后,除了走路就是打仗

淑静同志:

知道你和小孩都很好,我接信很愉快。我自入朝后,除了走路就是打仗,我个人的身体实在不如从前,饭量比以前是大量地减少,表带和腰带比我来时都紧了三孔,只有咬紧牙关坚持下去。

我们在朝鲜虽然很苦,但是很愉快,因为这是为了祖国。你在国内要努力工作,努力学习,带好孩子。你一定不要和别人比享受,比安逸,要和别人比艰苦奋斗,比工作成绩,比奉献。千万别忘了,我们是革命夫妻……

1951年12月

▶▶▶家书背后

李湘,是抗美援朝战争中中国人民志愿军牺牲的最高级指挥员。

出生于江西永新的他,年仅15岁时便报名参加红军。李湘足智多谋,骁勇善战,在很多重大战役中建立了赫赫战功。朝鲜战场上,李湘指挥第六十七军创造了3天歼灭敌军1.7万余人的最高纪录。

李湘和安淑静在革命战争中相识相知,1947年2月结婚。婚后第二天,李湘带着妻子在第十一旅为解放定县而英勇牺牲的指战员坟前,拍摄了婚后的第一张合影。

1951年春节前夕,李湘参加第二十兵团在天津召开的军以上干部会议,接受了抗美援朝出国作战的任务。在朝鲜战场一年多的时间里,每到紧张战斗的间隙,李湘就给妻子写信。20多封家书中,每一封都表达了对家人的思念。1952年7月8日,志愿军第六十七军军长李湘在美军惨无人道的细菌战中因细菌感染而牺牲。

陈亮:

副油箱五天丢过五副

康、华:

收到来信,我高兴了好久。知己人的话真好听,上次给你寄到长春的一篇长信你可能没收到,(给)吴光裕的信上我简单说了一点,你可能知道了。……最近来说大家都看到了,敌人有的打上了,邹炎有成绩,王保君(应为“王宝君”)机子小伤,仍勇敢战斗。康呀!每天黎明即起,马上出发,到点灯后才归来,虽然疲劳,但是很精神愉快把它战胜了。我们都盼你们来。每一次战斗,双方不下200架。每天两三次,油箱最多的,五天内丢过五副了(指扔副油箱),你看如何,炮都常在叫啸。不再说了,你又快火了!又要打自己的头了!不要急,日子远着呢!有你的,把力量准备好,主要垂直动作大V(代表速度)。我最近病了两天,很快又能出任务,望保重。把信给亲爱的孙景华看看,我不另写给他了。亲爱的景华不要怪我,时间太少,今天下雨才有点时间。

敬礼!代问团、师首长好!

陈亮

9.29

▶▶▶家书背后

陈亮,山东济南人,来自抗美援朝战争中志愿军投入的第一支空军部队空四师。1951年9月29日,陈亮给同学牟敦康和孙景华写了一封回信。

陈亮与牟敦康是东北老航校一期乙班的同学。写这封信时,牟敦康和孙景华所在的空三师还在沈阳没有参战,而空四师已两次赴安东作战。陈亮在信中提到的“丢副油箱”,指的是接敌空战时要扔掉副油箱,从而提升机动性。五天扔了五副,足见当时战斗之频繁和激烈。

1953年5月26日,陈亮率12架飞机在敌机封锁机场的情况下,强行起飞,与敌32架F-86飞机展开恶斗。陈亮在击落一架敌机后,自己的飞机也中弹失控,陈亮被迫跳伞。当降落伞张开缓缓降落时,4架敌机围了过来,向陈亮射击。陈亮壮烈牺牲。

饶惠谭:

在前线上努力杀敌保卫祖国

惠浙、惠南胞兄:

现时敌我相持于固定的战线,日有小接触,我们不断杀伤和小股歼灭着美寇强盗。敌人于(如)果敢于发动大的攻击作战,则我必定获得大的胜利。现在我们志愿军全体同志都在为打更大的胜仗,消灭更多的敌人而努力着。我们在前线上努力杀敌保卫祖国,保卫世界和平。母亲和兄嫂等是光荣的家属,应当努力生产为建设新中国和支援前线而努力才好,这是一个希望。

弟惠谭 一月廿日

▶▶▶家书背后

饶惠谭,1915年出生于湖北大冶殷祖镇南山村,1928年参加中国工农红军,同年加入中国共产主义青年团,1933年加入中国共产党。他曾经历第二次国内革命战争、抗日战争、解放战争和抗美援朝战争。

1952年,饶惠谭主动要求赴朝参战,被任命为中国人民志愿军第二十三军参谋长,负责军事后勤保障工作。他先后参加了全线战术性反击作战和1953年夏季反击战役等重大战役。次年1月20日,他从抗美援朝前线寄回一封家书,这也是他写给亲人的最后一封信。信中,他描述了前线的状况,字字句句流露着志愿军战士敢打必胜的血性铁骨。

两个月后,敌机对我阵地进行轮番轰炸,饶惠谭壮烈牺牲,年仅38岁。1955年12月9日,饶惠谭的尸骨从朝鲜迁移回祖国,安葬在沈阳抗美援朝烈士陵园,并立碑纪念。

李征明:

我在上甘岭一切都好

亲爱的晖妹:

你怎么不给我来信?我很希望你常常给我写信,报告你的学习情况,让我好高兴,你也可将你最喜欢的事情告诉我。关于家里一切情况也好告诉我。上次我寄30万块钱(旧币)去大哥处要他给你买钢笔和口琴,你高兴吧,还不知道大哥是否能办,直到现在他还未给我来信。还不知收到没有。你也不要挂心。只要你好好学习,我今后准备送你们去上女子中学。你愿意吧!你要与三姐团结好,不要闹意见,还要帮助其他同学学习并要帮助妈妈做活,不要磨人。在学校里要听老师的话,做一个优秀的少先队员。

我在上甘岭一切都好,不要挂念。我要努力学习积极工作,坚决杀美国鬼子,争取戴上光荣花,使得全家光荣。现在我已经戴上祖国人民赠送的最可爱的人勋章了,你看见恐怕也很高兴吧!我还正在争取戴上军功章回去见毛主席!你说好吧,再谈。

你的哥哥征明敬礼

1953年3月25日

▶▶▶家书背后

李征明的家书,可谓别具一格。1950年,江苏宿迁人李征明应征入伍,1952年赴朝,在志愿军第二十四军七十师二〇一团教导队任文化教员,曾荣立二等功。李征明有两个比他小十几岁的妹妹李曼、李晖。他担心年幼的妹妹识字不多,看不懂家书,在给家里的信中用绘画来替代词语。今天,这些有趣的“表情包”超越了时间的阻隔,让人耳目一新。

1953年6月23日晚,我军对五圣山前沿敌阵地发起了猛烈反击。这次战斗中,李征明两次负伤,第一次他坚持战斗绝不撤退,第二次终因伤势过重,壮烈牺牲。得知李征明牺牲,他的母亲一夜之间白了头发。李曼、李晖记得,母亲每天都拎着一个竹篮子,装着火纸,带着她俩去家附近的一个大路口,朝着她以为的朝鲜方向,给儿子烧纸。李征明的母亲临终前,一再交代兄妹几个,要永远把二哥李征明记在心里,惦记着他,要想办法找到他的遗骸,接他回家。

罗盛教:

建设我们的新国家

父母亲:

我们穷人在国民党反动统治下,是抬不起头来的。今天我们解放了,得到了自由,我们应该爱护我们的祖国,向人民政府购买公债,以期建设我们的新国家。我们翻身了,有了说话的机会,我们应该放开喉咙,大胆地说,说出在国民党反动统治下所受的苦难……这些冤枉事实,应在诉苦会上大胆地说出来,以更深的(地)启发其他的穷人的觉悟,和彻底摧(推)翻他们的封建势力,免得他们再在乡间蔓生。

男在这里身体很好,请不要挂念,你老安心生产,多开荒。现在与以前不同了,以前是做出来的有一大半是别人的,现在做多少收多少、绝对没有人敢抢我们的。我们应该响应毛主席的号召,努力生产,解决困难,建设我们的新国家。余未多写了,专此谨禀并叩福安!

男 盛教雨成禀

▶▶▶家书背后

罗盛教,原名罗雨成,湖南新化人,中国人民志愿军第四十七军一四一师直属侦察连文书。1951年4月,罗盛教随军入朝作战。入朝前后,他在部队给父母写过4封信。这是他给家里写的第一封信。

1952年1月2日,在部队驻地附近,朝鲜少年崔莹不慎跌入冰窟。正在冰河上练习投弹的罗盛教听到呼救后,冒着零下20摄氏度的严寒,跳入冰窟施救。罗盛教两次把崔莹托出水面,都因冰窟周围冰层破裂,崔莹又跌入水中。几经周折,罗盛教冻得全身发紫,浑身打战,但仍以惊人的毅力再次潜入水中,用尽最后的力气,把崔莹顶出水面。这时一名战士赶到,将崔莹抢救上岸。罗盛教却因力气耗尽,无力浮出水面,献出了宝贵的生命,年仅21岁。

罗盛教牺牲后,朝鲜人民将他安葬,并为他修建纪念碑。罗盛教牺牲的村庄、河流和山岭,都以他的名字命名。1953年,《朝鲜停战协定》签字后,罗盛教的父亲罗迭开赴朝扫墓,见到获救的崔莹,两人深情相拥。次年,崔莹随朝鲜代表团访华,两家人再度重逢。此后数十年,两家人始终保持着亲密联系。

策划统筹:李 舫 熊 建

责任编辑:陈静文 王美华 孙亚慧

《人民日报海外版》(2025年09月13日 第 05 版)